「特許で儲かりそうかのセルフチェック法」をご紹介致します。

出願前に検討内容を社内で共有し、問題意識を合わせることを目的としています。

特許事務所に出願を依頼されるかどうかのご判断にお役立てください。

注意:本法の基準値と算出式は、統計的に検証された値や式ではありません。

わかりやすいように単純な値と式にしていますので、ご使用の際には、ご事情に合わせて適宜アレンジしてください。

また、当事務所オリジナルの方法です。他の特許事務所とは考え方が異なることもありますので、ご了承ください。

本法は、ご利用者様のビジネス成功を保証するものではありません。ご利用者様の責任範囲内での参考にとどめてください。

セルフチェック法の構成

3つの観点で、チェックします。

Ⅰ.特許権として成立するか(成立性チェック)

採点S:そもそもソフトウエアの発明か

採点X,Y,Z:審査官が「なるほど」と思えるものか

Ⅱ.特許権が業績に寄与するか(貢献度チェック)

採点T:特許権があればどうなるか

採点U:特許権がなければどうなるか

Ⅲ.必ず製品化するか(製品化チェック)

採点V:製品化しない可能性はどのくらい

※身近な表現でわかりやすさを優先してモデル化しています。正確な法律上の解釈や特許庁の運用については、審査基準等(特許参照サイト)をご参照ください。

採点S:そもそもソフトウエアの発明か

装置、物質、生産方法などソフトウエア以外でも発明に該当する場合がありますが、ここではソフトウエアの発明のみを対象にします。

機械の操作方法についてのマニュアル、ゲームのルールそれ自体などは、ソフトウエアの発明ではありません。

マニュアルやルールをプログラムにすれば、ソフトウエアの発明になります。

採点S:そもそもソフトウエアの発明か[10~0点]を採点してください。

10点:何かしらプログラムを新たに作る。

7点:プログラム化できる手順、規則や判定などがある。

4点:プログラム化をこれから検討する。

0点:何も新しくプログラムを作ることはない。

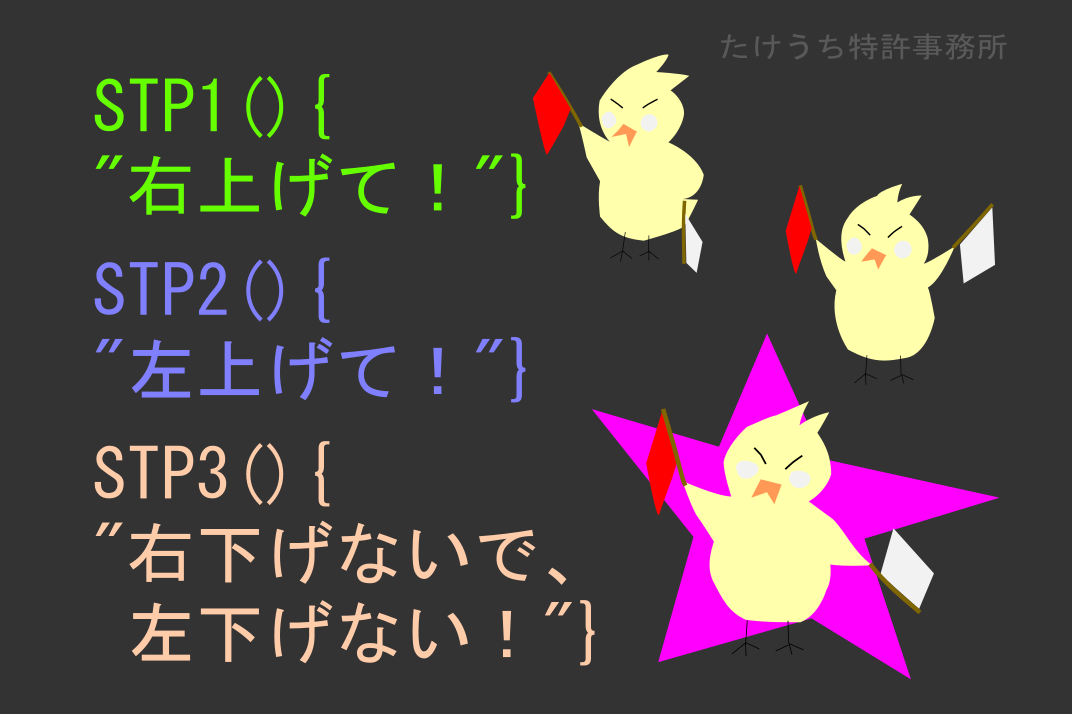

採点X,Y,Z:審査官が「なるほど」と思えるものか

特許されない理由(拒絶理由)として、一番多いのは「進歩性」です。

審査官は、文献調査や論理付けなどのプロセスで判断します。

専門家以外の方に、進歩性の審査手法をご理解いただくのは難しいので、簡略なアプローチで「進歩性」を予想してみましょう。

あなたの発明を初めて見た審査官が、「なるほど!」と思うかどうか、想像してみてください。

採点X:「課題」のなるほど度

発明というのは、何かの課題(今の問題点、困りごと)を解決するものです。

あなたが取り上げた課題について、審査官がどのような第一印象を持つでしょうか。

採点X:「課題」のなるほど度[3~0点]を採点してください。

3点:誰も気づいていなかった、よくぞ見つけた。

2点:一部の人は意識していたが、解決できていなかった。

1点:すでに皆が知っているし、ある程度解決されている。

0点:この課題は、放置しても平気だろう。

採点Y:「手段」のなるほど度

課題をどのようにして解決したかが、手段です。

ソフトウエアの場合、プログラムでどのように処理したかということです。

採点Y:「手段」のなるほど度[4~0点]を採点してください。

4点:そのようなやり方は、聞いたことがない。

3点:ここでそうするとは、普通は考えられない。

2点:違う分野で同じような発想はあるが、この分野では珍しい。

1点:近い分野でよくみられるやり方だ。

0点:同じ分野ですでに行われているやり方だ。

採点Z:「効果」のなるほど度

課題を解決して、どんな風に、どの程度良くなったか、ということです。

採点Z:「効果」のなるほど度[3~0点]を採点してください。

3点:びっくり、予想以上の効果だ。

2点:そこまで良くなれば、十分納得できる効果だ。

1点:いままでよりは良いかな、まあ一応の効果か。

0点:これじゃあ、ちょっと物足りない効果だ。

Ⅰ.特許権として成立するか(成立性)

ここまでの採点結果をまとめて、成立性を数値化してみましょう。

成立性Ⅰ(%)=S×(X+Y+Z)

満点が100%で、最低点が0%です。

疑似的な推定ですが、たとえば60%であれば、特許される可能性の方が高いと期待できるレベルと思います。

採点T:特許権があればどうなるか

特許になった発明が事業化され、「儲かる、パターンA」(「特許活動の狙い」)になったと想像してください。

<独占状態のみ>

ライバル会社の参入は、ありません。

製品1個の売値は、Ta円です。

毎月、Tb個売れます。

ひと月の運用コストは、Tc円です。

その状態が、Tdケ月続きます。

初期開発コストは、Te円でした。

特許があると、総利益Tは、以下のとおりです。

T=((Ta×Tb)-Tc)×Td-Te(円)

採点U:特許権がなければどうなるか

特許をとらないまま事業化され、「儲からない、パターンB」(「特許活動の狙い」)になったとしましょう。

ライバル会社が参入する前と後に分けて、検討します。

<独占状態(ライバル参入前)>

最初は、ライバル会社との競合がありません。

製品1個の売値は、Ta円です。

毎月、Tb個売れます。

ひと月の運用コストは、Tc円です。

<競合状態(ライバル参入後)>

Uaケ月すぎたときに、ライバル会社が低価格で参入しました。

製品1個の売値を、Ub円に値下げします。

毎月の販売数が、Uc個に減ります。

その状態が、Udケ月続きます。

初期開発コストは、Te円でした。

特許がないと、総利益Uは、以下のとおりです。

U=((Ta×Tb)-Tc)×Ua

+((Ub×Uc)-Tc)×Ud-Te(円)

Ⅱ.特許権が業績に寄与するか(貢献度)

ここまでの採点結果をまとめて、貢献度を数値化してみましょう。

貢献度Ⅱ(円)=T-U

特許をとったときの総利益Tと特許をとらなかったときの総利益Uの差を、特許権が業績に寄与する貢献度とします。

採点V:製品化しない可能性はどのくらい

なんらかの理由で、発明を製品に実装せず、事業化されないことがあります。

その場合には、「儲からない、パターンC」(「特許活動の狙い」)になります。

製品化を断念する理由を挙げて、その可能性を検討しておきましょう。

以下の理由は、例です。

採点Va:会社の方針が変更される可能性(%)

採点Vb:他社の特許権を回避できない可能性(%)

採点Vc:通信環境や機器性能が追いつかない可能性(%)

製品化しない可能性V=Va+Vb+Vc

Ⅲ.必ず製品化するか(製品化見込み)

製品化の見込みを数値化してみましょう。

製品化見込みⅢ(%)=100-V

費用対効果の検証

まとめとして、特許出願による費用対効果を検証してみましょう。

特許出願の効果を、特許による利益の期待値で表します。

利益の期待値(円)=成立性Ⅰ×貢献度Ⅱ×製品化見込みⅢ

保証された利益ではありませんが、このぐらい儲けられそうだという期待の値です。

この額を、特許取得の費用(たとえば、80万円)と比較することで、特許出願するかどうかのご判断のご参考になると思います。

費用は、書類の量、審査過程、特許権を維持する年数などで変動します。

ご参考になれば、是非他の方にもご紹介ください。SNSをご覧になられないお友達には、LINEやメールでもお伝えできます。

↓を長押して、「共有」または「(リンクを)コピー」をお選びください。

https://takeuchi-po.com/?page_id=2080

サイトやブログのリンク、SNSのシェアもご自由ですので、ご活用ください。Facebookでも、応援していただけると嬉しいです。ただし、文章や画像の無断転載はご遠慮ください。(バナー画像は、お知らせ「Facebook始めました。」にご用意してあります。)

子供から大人まで多くの方々が、特許制度に親しんでいただければ、幸いです。